사각, 사각.

상념에 젖어있던 그는 문뜩 정신을 차리고 고개를 들었다. 어느새 시계 바늘은 제법 많이 움직여 있었다.

그는 안경을 벗고 미간을 문질렀다. 도수 있는 렌즈가 아니지만 그는 하루의 대부분을 투명한 렌즈 너머에서 세상을 바라본다.

어린 시절, 안경을 쓰기 시작한 이유는 그것들에게서 도망치기 위해서였지만, 좀 더 자라서는 그것들이 자신에게 큰 영향을 끼치지 못한다는 것을 깨달을 수 있었다. 하지만 굳이 안경을 쓰는 것은 볼 필요가 없는 것까지 눈에 들어오기 때문이다. 그것들은 일단 시선에 들어오면 좋아하고 싫어하고를 떠나 주의를 끄는 강한 힘이 있다. 그는 성가신 일에 얽히고 싶은 생각은 추호도 없었다.

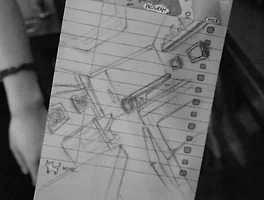

그는 나루가 있는 방향을 항해 시선을 보냈다. 소녀는 창문 너머를 바라보고 있었다. 그림을 그리다 풍경에 마음을 빼않긴 듯 오른 손에 들린 연필은 도화지의 한 지점에 멈춰서 있었다. 부드러운 회색의 음영들이 화사하게 펼쳐지다 정체되어 있다. 그림이 끝난 곳은 소녀의 시선이 향한 바로 그 풍경이었다.

운율은 소녀의 시선을 따라 창밖을 향해 둘러보았다.

연두 빛 싹이 돋아나는 보드란 나무 가지에 갈색머리카락을 가진 여인이 앉아 있었다. 아니, 가지 위를 오르다 멈춰 있다는 표현이 더 어울릴지도 모르겠다. 동그란 무릎은 가지의 굴곡에 부드럽게 걸쳐져 몸을 지탱하고 있었고, 손은 조금 더 위의 가지위에 올려져있다. 봄의 초록을 닮은 녹색 눈동자가 향해 있는 곳은 그 보다 더 위쪽.

그곳, 바로 나무 꼭대기에는 자그마한 소년이 앉아 있었다. 마르고 가벼워 보이는 몸은 노랑 빛의 깃털로 치장되어있었다. 깃털의 끄트머리는 깔끔한 검은색이다. 그리고 소년의 눈가 역시 우아한 검은색 무늬로 뒤덮여 있었다. 눈꺼풀 위에서 시작된 그 무늬는 관자놀이 까지 이어지고 있었다. 생기 있어 보이는 주홍색 입술은 명랑하게 움직이며 높은 음조의 노래를 부르고 있었다. 휙, 휘리리릭, 휘릭.

소년을 바라보는 나비의 입술이 살짝 들어 올려 지며 파르르 떨린다. 그 사이로 날카로운 윗니와 아랫니가 가볍게 붙었다 떨어지는 모습이 선명하게 보인다. 딱, 딱, 딱딱. 날카롭게 울리는 채터링.

나비의 가녀린 팔이 좀 더 높은 쪽의 가지를 잡는다. 부드럽게 휜 발목은 금방이라도 뛰어오를 것 같이 당겨져 있었다. 청명히 울리는 새소리 사이로 긴장으로 물든 정적이 이어진다.

그것은 한순간에 불과했다. 바람에 흐트러지는 나뭇잎은 소년의 시선을 사로잡았고, 나비는 우아하게 뛰어올랐다.

* 이 포스트는 blogkorea [블코채널 : 글쟁이들의 글 이야기] 에 링크 되어있습니다.